Entre Lam y Glissant: genealogías negras de la abstracción en la exhibición Paris Noir

- Florencia Malbrán

- 13 nov 2025

- 10 Min. de lectura

La curadora argentina Florencia Malbrán recorre la reciente exhibición que presentó el Centre Pompidou en París con una mirada crítica hacia la representación del arte caribeño

La temporada europea de exposiciones abrió con fuerza en el Centre Pompidou, en donde inauguró, el pasado 19 de marzo, Paris Noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales 1950 – 2000, una ambiciosa muestra que recorre medio siglo de innovación artística y resistencia política, tomando a la ciudad de París como epicentro de una historia marcada por la diáspora africana y las luchas anticoloniales. Con obras de 150 artistas y abarcando los 50 años que corren entre la fundación de la librería y sello editorial Présence Africaine —de fuerte tono anticolonial— y la aparición de la revista Revue Noir —en plena caída del apartheid—, Paris Noir interpela también al arte caribeño y latinoamericano. Se exponen en diálogo obras provenientes de Europa, África, América Latina y el Caribe. Paris Noir, que cerró el 30 de junio, apunta así a tender puentes entre experiencias negras diversas sin perder de vista el peso común de la opresión racial. Se trata, además, de la última gran exposición del Centre Pompidou antes de su cierre, para expandirse, ampliarse y reabrir sus puertas renovado en 2030.

La curadora Alicia Knock y su equipo organizaron la exposición en quince núcleos históricos y culturales: París panafricano, Édouard Glissant, París como escuela, Surrealismos afro-atlánticos, El salto a la abstracción, París – Dakar – Lagos, Solidaridades revolucionarias, Jazz – Free Jazz, Regreso a África, El “Todo-Mundo” de Édouard Glissant, Nuevas abstracciones, Autoafirmaciones, Ritos y memorias de la esclavitud, Sincretismos parisinos y Los nuevos sitios del París negro.

La sola enumeración de estos núcleos es abrumadora. Nos detendremos, por ello, en aquellas secciones con mayor resonancia latinoamericana. Antes, sin embargo, conviene destacar dos rasgos significativos de Paris Noir. En primer lugar, su énfasis en los espacios de encuentro —cafés, simposios, páginas de revistas y exposiciones— permite visibilizar la emergencia y la vitalidad de comunidades creativas negras transnacionales y transatlánticas. Luego, en segundo lugar, la exposición propone un cuestionamiento activo a la narrativa canónica del arte moderno y contemporáneo.

“‘Paris Noir’ traza un mapa del arte moderno y contemporáneo, y en ese mapa son fundamentales los desplazamientos de los artistas negros. Al iluminar estas contribuciones negras a los momentos clave de la historia del arte, la exposición cuestiona, además, la centralidad del modernismo europeo” - Florencia Malbrán

La figura de Wifredo Lam domina el núcleo Surrealismos Afro-Atlánticos. Lam se instaló en París en 1938 en donde coincidió con los surrealistas en su interés por lo intangible y lo irracional, frente al cientificismo positivista, y por una naturaleza inquietante, extraña. Al regresar a Cuba en 1941, huyendo de la guerra, Lam amalgamó su identidad personal —su madre era afrocubana y una de sus abuelas, santera— con la sensibilidad vanguardista occidental. También influyó en su obra su padre, un erudito chino, así como su amistad con Lydia Cabrera, investigadora de las religiones y mitos afrocubanos. De vuelta en París, pintó Umbral (1950), la obra que se incluye en esta exposición. Las figuras que habitan ese espacio de tránsito liminar que Lam pintó remiten a entes sincréticos afrocubanos, a máscaras baulé y a sinogramas chinos. Estas referencias evocan una espiritualidad y una energía vital ajenas a la tradición europea y apuntan, incluso, a una crítica de su impulso colonial. Se amplía la narrativa surrealista, históricamente francesa y blanca, para dar lugar a una representación más diversa.

Junto a la obra de Lam, se exhibe la escultura Pareja antillana (1957) de Agustín Cárdenas. Es un gran tótem de madera. Cárdenas, cubano, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro entre 1943 y 1949 y, apenas graduado, encontró en las páginas de un libro de poesía la reproducción de un objeto dogón. Este encuentro disparó un interés profundo en el arte de África. Cuando se mudó a París, en 1955, vio de primera mano las tallas africanas en las colecciones francesas. Sin embargo, mantuvo una identidad artística propia. En sus obras se palpa la herencia afro-caribeña, que también era propia, tanto como la incidencia de la escultura moderna que él conocía bien.

Pareja antillana es un tótem doble, es decir, está compuesta por dos maderos o postes verticales y alargados que, juntos, producen la sensación de un diálogo sensual. Pareja antillana apela a lo háptico. La cualidad orgánica de la madera, tan atractiva, encuentra además un eco en formas que parecen animales, huesos o partes del cuerpo humano. En París, Cárdenas mantenía encuentros con André Breton (incluso Breton atesoraba dos de sus obras en su colección personal) y además tenía una amistad cercana con Éduard Glissant.

Se destacan también en este núcleo obras del brasileño Sebãstiao Janúario quien integró el ejército de su país y vivió en París entre 1964 y 1966, desempeñándose como mayordomo para una familia militar. Regresó después a Río de Janeiro y decidió dedicarse al arte tiempo completo, incentivado por Abdias Nascimento, el gran artista, académico y político brasileño que fundó el Museu da Arte Negra. Janúario pintaba formas planas, sin volumen, distorsionadas. En la obra Numa ilha africana (1968), incluida en la exposición, se ve un animal deformado que aborda unos personajes inmersos en una plantación de bananas. Los colores intensos y los contornos negros marcados sugieren que Janúario buscaba subvertir, adrede, los paisajes salvajes y exóticos inmortalizados por Paul Gauguin.

En el corazón de Paris Noir se ubica un núcleo dedicado al intelectual martiniqués Édouard Glissant. Ya el diseño mismo de este núcleo difiere del de todos los demás: los muros de sala adoptan la forma de un espiral que, al ubicarse en el centro de la exposición, organiza todo su recorrido. Se accede desde aquí a varios de otros núcleos.

Glissant, cuyos aportes son fundamentales para pensar la identidad del Caribe, aparece como un intelectual clave para el “París negro” (si bien abundan también referencias a otras figuras significativas como James Baldwin, Leopoldo Sedar Senghor, Aimé y Suzanne Césaire). Mediante nociones como la “poética de la Relación” o el “Tout-Monde”, Glissant rechazó las “identidades de raíz”, abrazando en cambio relaciones entre entidades y entornos inciertos, fragmentados, que no están dados de una vez y para siempre. Él buscó priorizar la fluidez y el movimiento, rompiendo con los binarismos tan caros a la lógica occidental; así se aproximarían y vincularían culturas diversas, relacionándose pero sin reducirse. Esta idea de movimiento y vinculación, que Glissant proponía a nivel crítico o teórico, encuentra una encarnación material en una escultura de Cárdenas expuesta en este núcleo. Se trata de Couple (1955-1972), una obra de forma oval, en la cual se distinguen dos personajes negros cuyos cuerpos están entrelazados. Sus formas evocan cabezas y piernas, y la pareja parece girar entre sí en el espacio, integrándose y expandiéndose a la vez. Cárdenas incide así en la relación entre la escultura y quienes la observamos: nos convierte en espectadores cinéticos y debemos recorrer el espacio para descubrir a esta extraña pareja.

¿Por qué es Glissant clave en París? Nacido en Sainte-Marie, Martinica, en 1928, se trasladó a Francia en su juventud, donde estudió en la Sorbonne con Gaston Bachelard y donde entabló intercambios intelectuales con Franz Fanon, Gilles Deleuze, Jacques Derrida y Pierre Bourdieu. La labor de Glissant en torno al racismo, la esclavitud y sus heridas fue insoslayable y concierne a Francia de modo especial en virtud de sus colonias. En efecto, además de participar en la rica vida cultural parisina y trabar amistad con múltiples artistas, Glissant protagonizó episodios decisivos de la historia francesa. Fue uno de los primeros intelectuales en firmar, por ejemplo, el Manifiesto de los 121, una carta abierta publicada en 1960 que clamaba por el fin de la guerra en Argelia e incluso apoyaba a los reclutas del gobierno francés que se negaban a tomar las armas contra la población argelina (dada su radicalidad, esta carta abierta ha sido comparada con la misiva J'accuse…! de Émile Zola). Antes, en 1956, Glissant había integrado la Delegación de Martinica (junto a Césaire, Fanon y Achille) que participó en el primer Congrès International des écrivains et artistes noirs en el cual se discutió sobre negritud, marxismo y anticolonialismo. Fundó también el Frente Antillano-Guyanés por la Autonomía en 1961. Prolífico, escribió ensayos, poemas y novelas que proponían circulación, intercambio y polifonía. Glissant abogó por un modo de transformación continua que no significara, sin embargo, deriva o divague. Puso el foco en la especificidad antillana, en el “potencial caribeño para establecer nuevas conexiones transversales”, combatiendo el discurso colonialista (siempre dominante, apegado al primitivismo y el menoscabo). Afirmó: “es la incapacidad de experimentar el contacto y el intercambio lo que crea el muro identitario y lo que distorsiona la identidad”.

En otro núcleo relevante, El salto a la abstracción, se exhibe la obra de Luce Turnier, pionera a quien los curadores presentan como “la primera artista mujer de Haití”. Este núcleo, centrado en obras creadas entre los años 50 y 70, puntualiza en el aporte fundamental del arte negro a la renovación de la abstracción, aspirando a corregir así genealogías estéticas eurocéntricas, entre ellas la del expresionismo abstracto.

Turnier desarrolló su práctica artística entre Haití, Nueva York y París. Se incluyen en la exposición sus collages de los años 70. Ella los realizaba con trozos de papel impresos en tinta de color ocre, gris, verde o azul. Los trozos eran descartes que producían los mimeógrafos, aquellas máquinas empleadas para reproducir documentos antes de que existieran las fotocopiadoras y que se utilizaban en los despachos en los que la artista trabajaba, de día, como secretaria. En estos collages fascinantes, pertenecientes a la serie Chantiers (sitio en construcción o terreno), Turnier creó formas que evocan estructuras arquitectónicas, cimientos, residuos, grillas, elementos de albañilería y partes de una casa. Se trata de obras abstractas que están absolutamente alejadas de la pintura gestual y espontánea propia del expresionismo abstracto y se aproximan, en cambio, al arte conceptual: los collages parecen encontrar su razón de ser en la pregunta nodal, ¿qué es el espacio?, o también, ¿qué es la construcción y qué la reproducción?

Sobresalen también las Pinturas negras de Guido Llinás. Familiarizado tanto con los signos de la sociedad secreta abakuá de su Cuba natal, como con la redefinición de la abstracción que impulsaban los artistas franceses que practicaban del décollage (porque se había instalado en París en 1963), Llinás creó obras verdaderamente únicas. Él arrancaba frases y palabras de afiches callejeros. Superponía luego los recortes impidiendo su legibilidad. Con energía, Llinás trazaba gruesas líneas negras por el lienzo y acuciaba a estos trazos, a su vez, pintándoles encima rectángulos opacos. La yuxtaposición de capas y fragmentos obstruye la construcción de una totalidad. Los trazos negros eran, en realidad, partes de signos abakuá que emergen y desaparecen, y la fragmentación obedece a la rítmica de la música africana.

Uno de los grandes aciertos de Paris Noir es el entretejido geográfico e histórico del cual da cuenta. Los artistas cruzaron el Atlántico, se relacionaron y hallaron en París un sitio de encuentro. Paris Noir logra tornar visible a esa cultura híbrida que Paul Gilroy describió en su obra clásica The Black Atlantic (1993). Gilroy explicó que es imposible definir la experiencia negra moderna tan solo como africana, europea, estadounidense, caribeña o latinoamericana y apuntó que existe una cultura negra atlántica relacionada con el tráfico de esclavos que trasciende las nacionalidades. Pues bien, Paris Noir traza un mapa del arte moderno y contemporáneo, y en ese mapa son fundamentales los desplazamientos de los artistas negros. Al iluminar estas contribuciones negras a los momentos clave de la historia del arte, la exposición cuestiona, además, la centralidad del modernismo europeo. Paris Noir, de enorme riqueza visual, incluye obras fantásticas de artistas como Georges Coran, Ed Clark, Sam Gillian y José Castillo, e incluso, filmes de performances de Josephine Baker, quien llevó a su compañía La Revue Nègre, a París en 1925.

Según el canon moderno, el relato dominante de la historia del arte, el Caribe es un espacio vacío, sin historia. Esta construcción del Caribe como un espacio silenciado, relegado al olvido, surge de acontecimientos encadenados: la conquista, la esclavitud, el colonialismo y su persistencia en las fuerzas del capital que retratan a la región como un oasis paradisíaco y atractivo al turismo de masas. Un oasis, desde ya, sin arte. Cabe recordar el giro “brochure discourse” que Ian Strachan introdujo en relación con el Caribe al estudiar los lazos entre el mito del paraíso caribeño y la economía colonial. Pero Paris Noir se propone revertir ese proceso. Al realzar la atención sobre artistas de la región, dota al “arte caribeño” de relevancia y sentido, incitando a un mayor reconocimiento de sus complejidades y rasgos distintivos. La exhibición complementa, en este sentido, los aportes de otras exposiciones recientes (como No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane Maria, Forecast Form: Art in the Caribbean Diaspora, 1990s–Today, Surrealism and Us: Caribbean and African Diasporic Artists since 1940, entre otras).

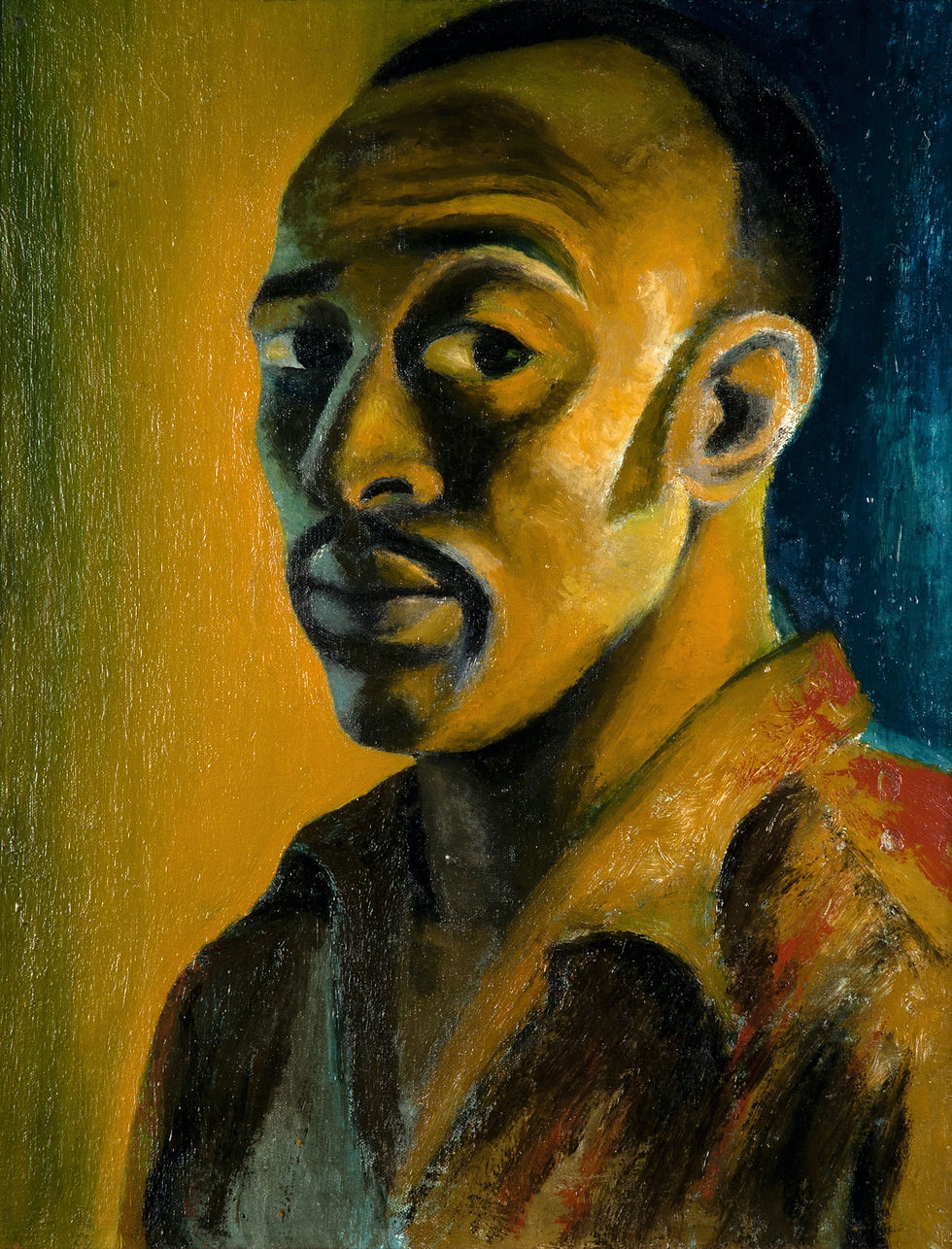

La pintura Autorretrato (1947) del gran artista sudafricano Gérard Sekoto fue elegida como imagen de Paris Noir (reproducida en los posters de la exposición y en la cubierta de su catálogo). Sekoto pintó este autorretrato durante su viaje a París desde Ciudad del Cabo, una travesía que duró semanas. La alienación y el racismo habían provocado su exilio en Francia. En esta obra, el artista se pinta a sí mismo de tres cuartos perfil. Su rostro se recorta contra un fondo oscuro y sus ojos, iluminados, están bien abiertos. Él nos mira. Nos mira a nosotros y nos interroga. Acecha la pregunta: ¿qué haremos a partir de ahora con los conocimientos revelados en esta inmensa exposición?

Sobre la autora: Florencia Malbrán es curadora especialista en arte contemporáneo con amplia experiencia en museos en la Argentina y el exterior y de gran trayectoria académica. Es doctora en Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Rosario) y recibió un M.A. en Curatorial Studies (Bard College). Trabajó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), los museos Guggenheim, la Pinacoteca do Estado de São Paulo y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Organizó exposiciones en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos. Realizó, en tanto curadora, residencias en Francia, España y Suiza. Fue reconocida como Craig M. Cogut Visiting Professor in Latin American and Caribbean Studies en Brown University (2017) y se desempeñó como Profesora Visitante en la Leuphana Universität, Alemania (2019, 2018). En la actualidad, enseña en la Universidad de San Andrés y la New York University en Buenos Aires. Es autora del libro La prueba del presente. Ensayos sobre arte contemporáneo (Beatriz Viterbo Editora, 2023).