El arte de los afectos: olores y sabores de Barrio Obrero

- Ana Castillo Muñoz

- 7 mar 2025

- 11 Min. de lectura

La escritora Ana Castillo Muñoz nos lleva en un recorrido por su barrio santurcino a través de esta crónica sobre la gastronomía de los afectos que nutre a la comunidad dominicana en Puerto Rico

Los días en mi casita de la calle Río de Janeiro comenzaban temprano. Se madrugaba y se colaba café. Mi mamá trabajó mucho mientras yo era una niña para, justamente, poder darme de comer, por tal razón aprendí a saciar mi hambre en varias casas y con diferentes sazones.

Por momentos, específicamente en los veranos, desayunaba con el sol de frente. Antes de mami irse a limpiar alguna casa de familia me despachaba en la escalera del edificio donde vivía Candita. Ahora que lo pienso, es probable que haya creído que los únicos que tenían casas de familias eran los ricos, los inmigrantes simplemente teníamos una casa aquí, y por allá, la familia. Candita era una de mis cuidadoras cuando tenía cerca de nueve años, vivía en un apartamento donde los primeros rayos entraban por el balcón, atravesaban un ventanal de aluminio y saludaban en las pupilas. Era un cuarto piso. Recuerdo que desde allí logré ver un eclipse solar. Era 1998. Para esos días, entre Bebo, su hijo, y yo nos rifamos la tarea de quién se quedaría en la casa y quién caminaría a la panadería a conseguir una libra de pan de agua. Casi siempre iba él, por ser varón.

Ya con el pan fresco en la casa, se encendía el radio componente negro colgado en un estante de madera con líneas parecidas al pelaje de un tigre. Ese apartamento a pesar de estar en un piso alto, era poco alumbrado. Sus ventanas regularmente estaban cerradas y la puerta que daba acceso al segundo balcón se abría en limitadas ocasiones. Ese era mi favorito. Amplio y con gran visibilidad a la vibrante Avenida Borinquen, la arteria principal de Barrio Obrero. Sonaba “Solo en ti” de Enrique Iglesias. Vanessa, la segunda hija de Candita, quien era un poco mayor que yo preparaba la comida. Desde el marco de la puerta de la cocina, era testigo de cómo el vapor del pan recién horneado le quemaba las yemas de los dedos, en lo que, un par de huevos con una lasca de queso americano por encima, se freían. Mantequilla, jamón y un vaso enorme de gaseosa de limón con mucho hielo. Había que contrarrestar el azote de la estrella del día.

“Es muy común entre personas migrantes que el hogar de unos, sea la estancia temporal de otros. Tránsitos. Siempre hay un mueble y un plato de arroz esperando por la visita. Los convidados no arriban solos, traen consigo recuerdos de la tierra que los vio par(t)ir. Salami, dulce de leche, dulces mentolados, café dominicano, palos de canela, bolsas de avena, jabón de fregar, queso de hoja comprado frente a la Basílica de Higüey, cerveza jumbo, productos naturales para el cabello, cremas blanqueadoras, jabón de cuaba y Lemisol” - Ana Castillo Muñoz

Como si fuera una experiencia religiosa aquella mesa comedor atestiguaba nuestra presencia. Tengo más recuerdos con ellos que con mis hermanos biológicos comiendo en la misma mesa. Que te cuiden en una casa externa a la tuya, con niñes y jóvenes al igual que tú te despierta una hermandad distinta. Ahí comienzas a entender el significado de la palabra prójimo, y de que el amor no se puede dar por sentado por la mera presencia de los lazos sanguíneos. Nosotros además de comer juntos, compartimos la música que escuchábamos, los quehaceres del hogar, las horas frente a la consola de videojuegos, las siestas y los regaños. En ese lugar aprendí a compartir la mitad del chocolate. Fuimos creciendo. Ya ellos podían salir solos, tenían nuevos amigos para jugar baloncesto e intercambiar maquillajes, yo seguía siendo la niña que custodiaban en aquel lar. Los días comenzaron a hacerse largos, y los discos de Enrique Iglesias se detuvieron. Ahora compartía el almuerzo con la vieja Argentina.

Argentina venía unas temporadas procedente de República Dominicana. Es muy común entre personas migrantes que el hogar de unos, sea la estancia temporal de otros. Tránsitos. Siempre hay un mueble y un plato de arroz esperando por la visita. Los convidados no arriban solos, traen consigo recuerdos de la tierra que los vio par(t)ir. Salami, dulce de leche, dulces mentolados, café dominicano, palos de canela, bolsas de avena, jabón de fregar, queso de hoja comprado frente a la Basílica de Higüey, cerveza jumbo, productos naturales para el cabello, cremas blanqueadoras, jabón de cuaba y Lemisol. Argentina era una mujer alta, de tono amarillento como la bilis, tuerta y de un pelo entrecano cortito en la parte trasera y ligeramente alborotado en la parte superior de la cabeza. Dependiendo de la velocidad y la frecuencia del viento, un tirabuzón aterrizaba sobre su frente. Sus tetas se escondían libres debajo de coloridas batolas, también dominicanas. Una vez, salió a buscarme y me dijo que el almuerzo era arroz blanco con pollo guisado. Era un conejo. A partir de ese día desconfié de ella y de su cocina.

En ese mismo edificio, unos años antes, estaba Elsa velando por mí. Elsa, además de cuidarme también me regaló uno de los dos vestidos que tuve en mi fiesta de quince años, celebrada en una marquesina en Villa Palmeras. Ella residía en el nivel dos. Elsa me enseñó que los perros comen, que el derecho al acceso a la comida también era una cuestión canina. Cada vez que sobraba comida del mediodía, ella preparaba un envase de plástico cubierto con una bolsa. Me lo entregaba a la mano, me abría la puerta y me pedía que, por favor, cruzara hasta el garaje mecánico de la acera opuesta y se lo entregara al señor del enterizo de azul oscuro con manos engrasadas. Martín era el dueño de un centro automotriz que llevaba su nombre. Tenía un perro negro viralata, un sato en buen puertorriqueño, que le hacía la guardia en las noches del barrio. El señor me regalaba un dólar en cada visita. De adulta lo vi muchas veces más en El Pocito Dulce, una cafetería muy concurrida y legendaria en Barrio Obrero. En ese cruce de miradas asentía con la cabeza. Quizás me recordaba. Martín ya no trabaja. Lo último que supe es que rondaba los 90 años. Ahora su taller solo abre algunos días para inspeccionar carros y vender marbetes cada fin de mes. El perro tampoco está.

Elsa era esposa de don Melo, y en la casa de la familia de don Melo mi mamá pasó mucho tiempo de su embarazo conmigo. Ella me cuenta lo consentida que fue mientras estaba preñá, que las mujeres, como le decía a las hijas de Melo, le guardaban su comida todas las tardes. Las mujeres también tenían sus crías que crecieron junto a mí. Pero nuestra hermandad se quebrantó con un avión de por medio. Nuevamente, las mujeres convertidas en canguro migraron. Se llevaron a su descendencia al frío neoyorquino, y aunque no recuerdo sus tantas comidas, embarcaron sus recetas. Porque cocinar y alimentar es así, un flujo, un movimiento, un meneo constante, un agite de corazón y caldero, un grito suspendido en el aire, una bocanada de humo o un trago de cerveza, un desplazamiento a otro territorio, es obstinarse a la memoria, es sentirte en un hogar, porque la casa puede ser cualquier cosa. Mientras unos círculos se cerraban, otros se abrían.

Incluso ventanas. Para mí comer tiene que ver con la circulación, con ese tráfico cómplice de atravesar un plato de comida por un tragaluz con extensión a otra vivienda. Crecí con una abuela postiza. Era blanca y fue la primera imagen de señora-mayor-vieja que vi en mi vida, por lo que la reclamé mi abuela desde el día uno. Abuela Rosa se llamaba Rosalina, era bajita de estatura, sus cabellos límpidos parecían fideos de ángel, y la piel magullada por la edad; carreteras en tierra. A mí me gustaba tocarle las manos, estirarle el pellejo flácido y ver sus venitas violetas de tobogán transportar más que sangre, vitalidad. Mi abuela tenía las arrugas de un árbol, los anillos de Saturno en la piel y sus dedos impregnados con un olor a ajo casi imborrable. Abuela machacaba el ajo en el pilón todas las tardes a la hora de la cocina. Los primeros chispazos de gas propano comenzaban a las cinco con las telenoticias. Antes de cocinar, abuela hervía leche de vaca en una cacerola de metal, preparaba café expreso y lo servía. Mi abuelo postizo, don Daniel, era barbero en el casco urbano de Río Piedras. A su regreso del trabajo, el café con leche estaba listo. Yo también estaba incluida en la consumición. Abuela comenzaba a cocinar en el instante en que el programa de chisme al fondo daba su bienvenida por sintonizar como de costumbre. Abuela era experta en el pollo guisado con cerveza, habichuelas rojas, bistec encebollao´ y arroz blanco grano corto. Casi siempre Sello Rojo. A ella le encantaba freír y ver a la gente comer. El olfato avisa cuando un guiso llega a su punto. El fuego cedió. La cena estaba presta. Cuando eran las siete de la noche el cansancio y el hambre invadían mi cuerpo infantil. En ese tiempo, podían pasar dos cosas: o entraba a ver la novela en casa de abuela o me iba de retirada a la casita trasera a ver a La Usurpadora con mi mamá. De las veces en que decidía irme a mi propia casa, y mientras estaba sentada en la cama escuchaba unos pasitos de chancletas arrastradas acercarse a la ventana de la cocina. La voz tierna de mi vieja blanca, articulaba mi nombre en diminutivo y daba pequeños golpecitos en el aluminio corroído. Abuela me decía Anita, toma o ven para que comas. Para abuela yo era su nieta. Su nieta negra. Todos los vecinos de la calle Río de Janeiro sabían donde yo cenaba.

Mi mamá cocinaba poco entre semana, dependiendo de la propiedad en turno donde ofrecía sus servicios como trabajadora doméstica, traía de la comida que preparaba en la casa de familia para alimentar a la suya. Tráfico. Oscilación. Sobrevivencia. Los domingos eran los días en que los calderos de mami hacían el desfile. En aquel pequeño hogar donde coexistí mis primeros 13 años de vida, se cocinaba en abundancia. Mami tenía la meticulosidad de combinar la cocina con la música. Por instantes la memoria se situaba en el presente. Le daba con rememorar sus días con el clan cuando vivía en El Cibao, hablaba de Mama Luca, su madre y mi abuela biológica con mucho amor, y recordaba lo espléndido que era su abuelo quien le soplaba la comida antes de llevársela a la boca para que mami no se quemara el paladar.

En lo que el agua con sal y aceite de oliva para el arroz blanco iba calentándose, mami encendía un cigarrillo mentolado y me solicitaba poner algo de ritmo para ambientar el espacio. Sonaba “En blanco y negro” de Pablo Milanés. Mami afinaba el galillo en cada canción, se turbaba en otros estribillos, añadía o borraba líricas en algunas melodías. Ella sentía en sus entrañas el dolor por “Yolanda”; y la desesperanza por el breve espacio en que no estás. El vacío. Otra cosa que ocupó el vacío, fue el cassette Los Embajadores Vallenato que dejó mi papá al marcharse. Ella cocinaba arroz grano largo para las dos, ponía las habichuelas rosadas a ablandar en agua desde la noche anterior, le colocaba pasas, azúcar y zanahorias al pollo guisado. Estilo cubano decía ella. En ocasiones, la vecina de la mansión de los tres niveles construida a nuestro extremo derecho elevaba el volumen de su música acallando cualquier intento de buen gusto en algún otro domicilio. Esa música también me formó. Raphy Leavvit y La Selecta, Ismael Rivera, Frankie Ruiz, Monchy y Alexandra, Domingo Quiñones, El Gran Combo. Tengo memorias de una Navidad, donde en esa misma mansión, sonaba “Suavemente” de Elvis Crespo, y todos las niñas y niños de la calle estábamos en la larga marquesina de la mujer, rellenando y enyuntando pasteles en una línea de producción. Esa vecina, boricua, por cierto, también nos montaba en una guagua blanca y nos llevaba a disfrutar de un día de playa en El Escambrón. En esos viajes siempre cargaba con un caldero de arroz con salchicha. Grano corto, claro. Mami por su parte, solía cocinar temprano. No le gustaba esperar el calor del mediodía metida en una cocina, tampoco hacer frituras ni el olor de la carne roja. Era costumbre que cuando las otras vecinas dominicanas cocinaban algo catalogado como especial, nos enviaran y viceversa. Los viernes santos, por ejemplo, se desataba una comitiva de habichuelas con dulces. Si sabían a agua les faltaba sal, si se ahumaron no las removieron lo suficiente, si la batata se desmoronaba se la pusieron antes de tiempo… y así.

Las habichuelas con dulce que confeccionaban en casa de Manuela había que ir a buscarlas. A la casa de Manuela, llegué siendo bastante pequeña, ha sido de los hogares que más me ha acompañado en el andar. Era de las pocas casas en donde podía pasar la noche entera y despertar al día siguiente. Manuela lo hace todo bien. Sus habichuelas con dulce eran perfectas, limpias, con poca pasa, sin granos, ni grumos y delicadas pintitas de coco casi invisibles ralladas a mano. Manuela, además de haber sido mi cuidadora, es mi madrina de confirmación. Hasta ese nivel sacramental llegué. Ella tenía una forma muy particular de cocinar el arroz. En un envase de un plástico resistente vertía arroz grano largo, aceite, sal y agua, luego lo colocaba en microondas, marcaba el tiempo, al finalizar esos primeros minutos, le daba vueltas al arroz y repetía el proceso hasta que el arroz estaba completamente cocido y graneado.

Allí comían fresco a diario. Cuando no era pescado frito o gallinas degolladas en caldos eran jueyes recién sacados de un criadero que tenían en la parte posterior de la casa. Quedaba justamente debajo de las escaleras que ascendían a lo que era la terraza de la casa en la calle Lima. La hija de Manuela, Lorens, era mi hermana de la vida. Ambas pasábamos la noche en el cuarto de las literas bailando salsa venezolana con un Sad Sam marrón al costado. Sonaba “Alíviame” de Servando y Florentino. Cuando ya todos dormían, Lorens y yo dábamos vueltas con el abanico, hacíamos cuentos e íbamos sigilosas por filtración a la cocina en busca de uvas, huevos y galletas con cheez whiz. De vez en cuando metíamos los pies debajo de la cama con el resto del torso por fuera. Hacíamos 100 abdominales. Al terminar, con el corazón agitado de danzar, mirábamos por la ventana. Esperábamos a que los hermanos evangélicos del frente, en la iglesia de los picos, salieran del culto. Silenciosamente nos pegábamos una carcajada, apagábamos la luz y cerrábamos un poco la ventana. Acechábamos los carros encenderse y los huevos saliendo expulsados de los mofles. Revoltillo en el concreto.

Lorens, quien se encargaba de la limpieza en la jaula de los jueyes, también alzó el vuelo. Ahora vive lejos. En la casa de Manuela, se continúa cocinando para los residentes y los visitantes. Ya no cocinan el arroz en el microondas porque da cáncer, no crían jueyes, reemplazaron la terraza por dos apartamentos en alquiler, me siguen preguntando si comí y me invitan a tomar café negro en horas de la tarde. Algunas de mis cuidadoras, aunque ya no me protegen de cerca, me siguen alimentando. Dando de comer. Otras ya no están. Entre la muerte y la distancia recuerdo sus olores, sus sazones, sus adobos y marinados, sus abrazos aderezados, sus miradas condimentadas de ternura y nostalgia, sus toques salpimentados, sus manos amasadoras.

Sobre la autora: Ana Castillo Muñoz (Santurce, Puerto Rico) es periodista, escritora, coach sexual y creadora de Con el verbo en la piel, una plataforma educativa y multi(sex)orial para las comunidades BIPOC y sus aliades. Es autora de Corona de Flores (Editorial EDP University, 2021) y Al ritmo de Petra (Editorial Destellos, 2022). Ha publicado en la Revista La Ilustrada, El Nuevo Día, El Diario de Nueva York, Revista Sole, 80Grados, Revista La Libreta, Antología: Celestina Cordero Molina, siempre viva (Editorial EDP University, 2024), entre otros. Trabajó como Especialista en Educación y Divulgación para el proyecto de la literatura puertorriqueña The Puerto Rican Literature Project y es mentora en el AfroLab de comunicaciones del Centro PRAFRO de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP).

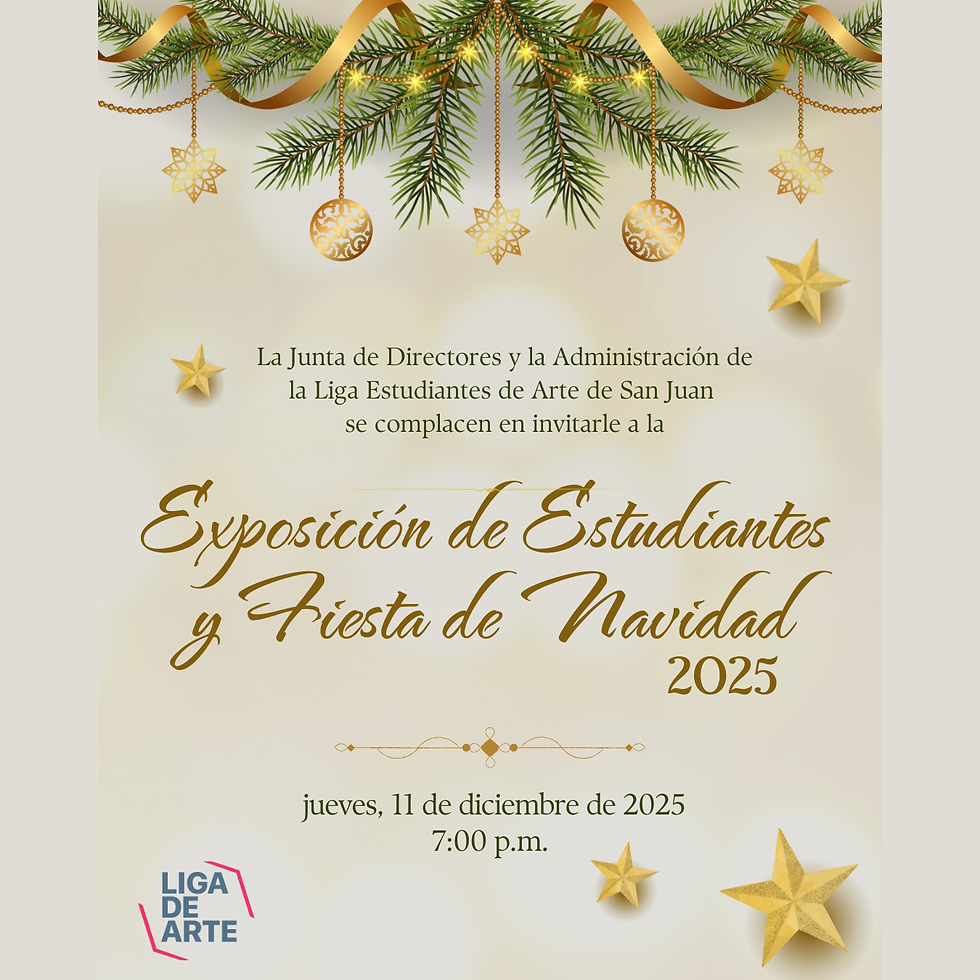

Sobre la ilustradora: Yurieli Otero Asmar es una ilustradora puertorriqueña de libros infantiles y profesora en la Liga de Arte de San Juan. Posee un bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en ilustración del Maryland Institute College of Arts(MICA). Ha ilustrado varios libros infantiles, entre ellos “En busca del sancocho” y “Las aventuras de Guz y Goz”.